blog

【最新のニュース】木杭を使用した環境配慮型の新地盤補強工法 「SH-KPパイル工法」を共同開発し、12月1日より販売開始

今日のニュースで、地盤補強の画期的な工法がリリースされるとのことなのでピックアップしました。

建替え時等の新築時、地盤調査後に地盤補強が必要な場合の手段として、一般的には、柱状改良という工法が用いられます。今回のニュースによる柱状改良についてあまりこの部分に触れられてなかったので一部補足です。この部分と比較してこの新しい工法は安全かもという認識で留めておいてください。

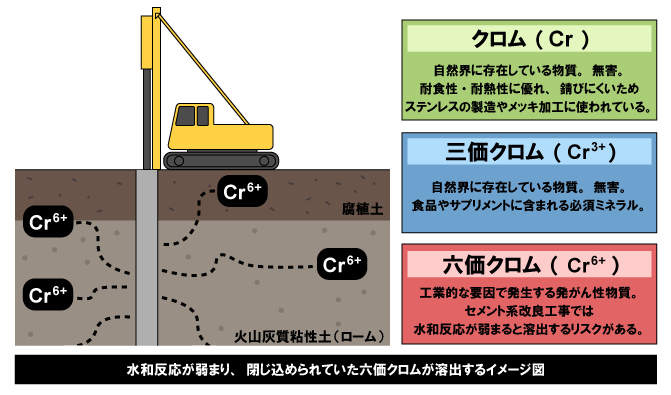

■六価クロムについて

柱状改良だと、特定有害物質の六価クロムが溶出する可能性があるということ。

どういうことかというと、

六価クロムは発ガン性物質で、土壌汚染対策法で定められた特定有害物質です。

柱状改良工法では、現場の土の特性と混合させるセメント系固化材の相性によって、六価クロムが(環境基準値を超えて)溶出するリスクがあります。

セメントの原料の中には三価クロムが含まれます。 三価クロムは毒性が無く、安定した物質で、簡単には六価クロムにはなりません。 しかし、セメントを製造する過程で、材料を高温で焼成する際、三価クロムの一部が酸化して六価クロムに変わります。

セメントは、水と混ざると水和反応という化学反応を起こして硬くなります。 水和反応によって生成される水和物の中に六価クロムが閉じ込められるため、固化後に六価クロムが溶出することはほとんどありません。

土の中には腐植土や火山灰質粘性土(ローム)が、層となって厚くなっている地層が多くあります。 柱状改良工法の場合は、現地の土とセメント系固化材を混合攪拌する必要がありますが、 これらの土はセメント系固化材で固まり難い特性がある為、水和反応を阻害します。 すると、本来閉じ込められているべき六価クロムが溶出します。

■柱状改良が地中埋設物となる問題

詳しく書くと長くなるので、もし今新築前で続きが気になる方はご連絡ください。詳しくご説明いたします。地中埋設物は土地の価値が下がったり、売る際に撤去を求められる場合があ流ということです。

~積水ハウスにおける住宅等の地盤補強において環境負荷低減を⽬指す~

2025年11月11日

積水ハウス株式会社

兼松サステック株式会

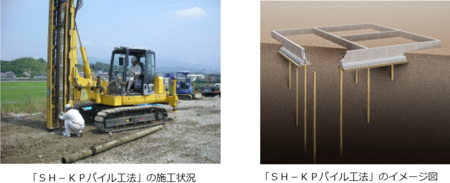

積水ハウス株式会社(大阪市北区、以下「積水ハウス」)は、兼松サステック株式会社(東京都中央区、以下「兼松サステック」)と共同開発した、環境負荷の低減を実現する新たな地盤補強工法「SH-KPパイル工法」を12月1日より販売開始*¹します。

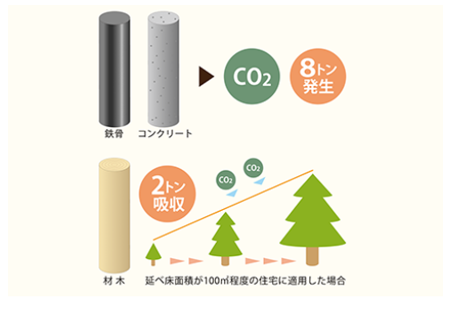

「SH-KPパイル工法」は、間伐材等の国産木材を有効活用することで、国産材の利用拡大による林業活性化や、CO₂削減などによる環境負荷低減を実現しながら、⾼品質な防腐・防蟻処理により⾼耐久性を確保する地盤補強⼯法である「環境パイル⼯法」*²の地盤の適用範囲を拡大した工法で、一般財団法人日本建築総合試験所にて2025年7月24日に性能証明を取得しました。

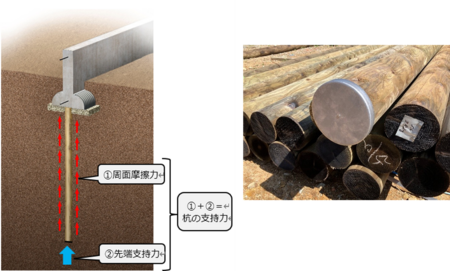

軟弱地盤における住宅等での地盤補強⼯法は大きく分けると、鋼製やコンクリート製等の杭状の補強材を打ち込む工法と、地盤そのものをセメントなどで固める工法があります。

「環境パイル工法」は木製の杭状の補強材を打ち込む工法で、杭と杭周囲の土の摩擦によって生じる周面摩擦力と安定した地盤まで先端を到達して支持する先端支持力によって、建物を支持する工法です。

「環境パイル工法」は特性上、先端支持力の確保が難しく、杭長が短くなる地盤条件下では十分な周面摩擦力が得られず、支持力が小さくなり、採用しづらいという課題がありました。

今回開発した「SH-KPパイル工法」では、地盤調査の方法や杭先端の形状を工夫することで、「環境パイル⼯法」と比べて高い先端支持力が確保でき、適用可能な地盤の範囲拡大に成功しました。

詳しくはリンク先の

プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202510247725